http://news.donga.com/3/all/20140325/61973474/1

2014. 3. 25.

2014. 3. 23.

[아티클] 구글(Google)이 대학 간판을 따지지 않는 이유

구글 인사담당자에 의하면, 소위 탑스쿨 졸업자들은 자기 재능에 너무 의존하기 때문에 실패를 "멋있게" 인정할 줄 모른다고 한다. 구글은 한걸음 뒤로 물러나서 다른 사람의 아이디어를 받아들일 줄 아는, 그래서 더 배울 줄 아는 사람을 찾는다고 한다. 그리고 이런 탑스쿨 졸업자들은 대부분 일이 잘 되면 자기 탓으로 여기고, 잘 안 되면 남탓으로 돌린다고 한다.

구글이 원하는 인재상:

1. Intellectual humility (지적 겸손함)

토론을 할 때는 잡아먹을 듯이 치열하게 토론한다. 그러다가 상대방이 "새로운 사실이 밝혀졌어 (그것에 의하면 당신 의견은 틀렸어)."라고 하면 바로 "아 정말, 그럼 모든 게 달라지겠군. 당신 말이 맞아."라고 할 줄 아는 사람.

2. Exceptional people (탁월한 인재들)

학벌은 보통인데 정말 대단한 일을 한 사람들.

3. Learning ability (IQ가 아니고 정보처리 능력)

즉석에서 정보를 처리할 줄 아는 능력, 관련이 없는 정보 조각들을 잘 짜맞출 줄 아는 능력, 다시 말해서 필자가 늘 말하는 "머리근육"이 발달한 사람.

우리 학생들도 이제 시험점수와 스펙만 개발하지말고 "머리근육"을 키워야 하겠다.

(기사링크) http://qz.com/180247/why-google-doesnt-care-about-hiring-top-college-graduates/

구글이 원하는 인재상:

1. Intellectual humility (지적 겸손함)

토론을 할 때는 잡아먹을 듯이 치열하게 토론한다. 그러다가 상대방이 "새로운 사실이 밝혀졌어 (그것에 의하면 당신 의견은 틀렸어)."라고 하면 바로 "아 정말, 그럼 모든 게 달라지겠군. 당신 말이 맞아."라고 할 줄 아는 사람.

2. Exceptional people (탁월한 인재들)

학벌은 보통인데 정말 대단한 일을 한 사람들.

3. Learning ability (IQ가 아니고 정보처리 능력)

즉석에서 정보를 처리할 줄 아는 능력, 관련이 없는 정보 조각들을 잘 짜맞출 줄 아는 능력, 다시 말해서 필자가 늘 말하는 "머리근육"이 발달한 사람.

우리 학생들도 이제 시험점수와 스펙만 개발하지말고 "머리근육"을 키워야 하겠다.

(기사링크) http://qz.com/180247/why-google-doesnt-care-about-hiring-top-college-graduates/

2014. 3. 20.

[HBR] 하버드 비즈니스 리뷰 - 리더는 Diagnostic Thinking (진단 사고방식)을 갖춰야

하버드 비즈니스 스쿨 (하버드 경영대학원)의 란제이 굴라티 교수 왈: "우리가 흔히 생각하는 리더는 문제점이 생겼을 때 바로 해결책만을 내려고 한다. 하지만 문제를 더 신중하고 근본 원인을 파악하려는 diagnostic thinking (진단 사고방식)이 필요하다."

우리 아이들은 문제가 생기면 부모가 바로 해결책을 갖다 준다. 아이 스스로 문제점을 시간을 가지고 진단하게 놔두지 않는다. 아이 자체도 시간을 가지고 본인 문제점을 고민하며 해결책을 찾으려고 하지 않는다. 문제점을 해결해 주는 서비스가 너무 잘 갖춰져 있는 우리나라의 사교육환경 때문이라고 본다. 필자는 이걸 "Pizza Education (배고프면 전화해서 바로 피자를 배달해주는식의 교육)"이라고 이름을 지었다. 연락만하면 아이에게 부족한 것을 배달해주는 우리나라 사교육, 또 이렇게 잘 만들어진 해결책을 배달해주지 않으면 혼자 노력해서 문제점을 해결하려고 하지 않는 요즘 아이들, 좀 생각해볼 문제라고 본다.

Grit (의지력), 생각하는 힘, "머리근육"을 키우기 위해서는 굴라티 교수처럼 "진단 사고방식"을 키워야 한다고 본다. 그래야 글로벌 시장의 경쟁에서 살아 남을 수 있다. 세계 최고의 하버드 경영대학원에서는 이런 걸 가르치기 시작한다. 주목할만한 사항이다.

(하버드 비즈니스 리뷰 싸이트 링크 http://hbr.org/video/2226699673001/diagnostic-thinking)

2014. 3. 15.

[속보] SAT 강좌 (SAT 동영상) 무료 공개 - 칸 아카데미 (Khan Academy)

아직은 리딩의 센컴(sentence comprehension), 수학과 라이팅(문법)만 공개. 필자가 들어보니 한국 학생들은 그래도 SAT학원을 다닐 것으로 보인다. 칸의 설명이 미국 학생 위주기 때문에. 문법 설명도 College Board의 블루북(오피셜 가이드) 수준을 크게 벗어나지 않는다.

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat

https://www.khanacademy.org/test-prep/sat

2014. 3. 12.

[내일신문 칼럼] 전공선택에 관하여

미국 대학 어떻게 준비해야 하나? (5편) - 전공선택에 관하여

미국 대학을 지원할 때 반드시 생각해야 할 것 중 하나가 전공이다. 여기서 전공은 우리나라 대학처럼 입학하면서 바로 정해지는 것이 아니라, 학생이 공부하고 싶은 분야를 대학에 알리면서 그것에 대한 본인의 생각을 에세이에 담는 정도의 전공이다. 상위 학교들은 이 질문을 반드시 하기 때문에 명문대 입학을 위해서는 이 에세이를 아주 잘 써야 한다. 그래서 전공이 미국 대학 지원에서 차지하는 비중은 생각보다 크다. 여기서 잠깐 전공에 관한 오해를 하나 집고 넘어가겠다. 아직도 많이들 잘못 알고 있는 것이, 미국 대학에서 전공은 3학년부터 시작하고, 1, 2학년 때는 그 전공을 들어가기 위한 기본 필수과목을 듣는 것이기 때문에, 일단 입학만 하면 본인이 지원했던 분야와는 다른 전공으로 얼마든지 바꿀 수가 있다. 물론 처음부터 과에서 뽑는 경우(주로 경영학부 또는 간호학과, 치의예과 등 전문분야 학과)도 있지만, 대부분은 일단 입학만 하면 전공은 그 후에 결정할 시간이 충분히 있다. 대표적으로 잘못 알고 있는 예로 UPenn의 경영학부인 Wharton은 입학할 때 못 들어가면 나중에 그 학부로 편입이 안 된다고 알고 있는데 전혀 그렇지가 않다. 미국 대학에서 과를 못 바꾼다는 건 있을 수 없는 일이다.

예전에 상담 온 한 학생은 대학에 가서 금융공학을 전공하고 싶다고 했다. 금융공학이 무엇인지 아느냐고 물으니 잘 모른다고 했다. 그런데 금융공학을 공부하고 싶다고 한다. (이게 무슨 황당한 시츄에션?) 우선 금융공학을 제공하는 학부가 많지 않아서 이 분야를 학부에서 공부하기는 쉽지가 않다. 그리고 이 분야에서 성공하고 싶다면 학부에서 금융공학을 꼭 공부해야 하는 것이 아니다. 하지만 그래야 하는 것으로 많이들 알고 있고 컨설팅도 그렇게 하고 있다.

또 어떤 학생은 경영 대학을 가고 싶어서 여름에 아버지 지인의 금융회사에서 인턴십을 계획하고 있다고 한다. 사실 금융회사에서 정식으로 고등학생을 인턴으로 뽑는 경우는 없으며, 미국 입학 사정관이 그 내용을 보면 어떻게 생각할지는 알고 인턴을 하겠다는 것인지 궁금하지 않을 수 없다. 그 학생에게 비즈니스에서 어떤 분야를 공부하고 싶으냐고 물었더니 금융에만 좀 관심이 있지만 아는 게 별로 없었다. 다만 주식은 아버지와 꾸준히 해왔다고 한다. 고등학생으로서 아는 게 많지 않은 게 문제는 아니다. 겉으로 본인이 많이 알고 능력이 있는 것처럼 보이려는 게 문제다. 미국 입학사정관을 얕보고 하는 얄팍한 수다. 주식을 잘하는 고등학생이 금융회사에서 인턴했다고 하면 미국 입학사정관이 좋아할지 생각해 보았는지 모르겠다. 이처럼, 대학 지원할 때 전공에 대해서 깊은 고민을 해보지 않은 학생과 부모가 대부분이다.

비즈니스 하면 경영, 마케팅, 금융만 있나? 비즈니스에는 심리학도 관련 있고 역사도 관련 있고 수학도 관련 있다. 심지어 천체물리학이나 미술도 비즈니스와 관련 있는 공부다. (세계 금융의 중심인 미국 월스트리트의 기업들이 제일 뽑고 싶어하는 학부 전공이 무엇인지 아는 사람이 많이 없다.) 이 사실을 모르니 비즈니스를 공부하고 싶으면 꼭 경영대를 가야 한다고 생각한다. 우리나라는 그렇지만 미국 대학은 그렇지가 않다. 필자는 전자공학을 석사까지 하고 MBA(경영학 석사)를 공부하러 갔다. 그때 필자 동기 중에 학부 때 비즈니스를 공부했던 사람은 30%도 안 되었다.

요즘은 그나마 정보가 많이 보급돼서 인기 학과는 지원하지 마라, 동양계는 수학 및 공대에 많이 몰린다, 여자가 공대를 지원하면 유리하다 등은 많이들 알고 있다. 하지만 이와 함께 그릇된 정보도 같이 난무하고 있다. 그래서 필자가 이번 칼럼에서 강조하고 싶은 것은 이런 과거의 “눈치작전” 식의 전공에 대한 이해가 아니고, 학생의 전공에 대한 이해의 정도이다. 그냥 컨설팅에 맡기지 말고 학생 본인도 하다못해 위키피디아에서 금융공학이 무엇인지는 읽어봐야 한다는 거다. 왜 치대를 가고 싶으냐고 물었을 때 단지 고소득 업종이라는 정도의 이해를 가진다면 (물론 에세이에는 다른 좋은 지원동기를 컨설팅에서 써주겠지만) 치대 속성 과정에 입학하기 쉽지 않으며 들어가고 나서 더 큰 문제에 직면할 수가 있다. (앗, 이게 아니구나!) 실제로 어떤 직업이 겉으로 보기와는 달리 어떤 점이 힘든지 고등학생이 알기 쉽지 않다. 그럼 알아봐야지.

고등학생이 대학 전공에 대해 아는 것에는 한계가 있지만, 이에 대한 최소한의 공부나 연구는 평소에 조금씩 해야 한다고 생각한다. 전공에 대한 리서치는 11학년 막바지에, 여름에 에세이 쓰면서 하는 게 아니고 가능한 한 빨리 시작해야 한다. 바로 지금부터 하는 게 제일 좋다. 한 학생이 필자와 지난 달에 상담을 하고 나서 광고학을 공부하고 싶은데 어떻게 해야 하냐고 해서 필자가 광고 관련 책을 읽으라고 했다. 현재 11학년인 그 학생은 “광고천재 이제석”을 읽고 있다. 이게 시작이다. 그러면서 필자와 광고에 대한 얘기도 만날 때마다 나눈다. (SAT 준비와 내신, 그리고 AP도 해야하는 11학년이 책을 읽을 시간이 있을까? 페이스북과 카톡을 잠시 꺼두면 된다.) 이렇게 전공에 대해서 생각하는 것이 중요한 이유는 전공에 대해 고민을 해본 학생과 안 해본 학생은 원서에세이를 쓸 때 그 차이가 확연하다. “이 학생은 우리 대학에 와서 좋은 학생이 되겠다.”라고 입학사정관이 느끼게 하려면 전공에 대해 미리 리딩을 해놓는 것이 좋다. 또 중요한 이유는, 이 전공에 대해 생각을 하면서 10학년과 11학년 방학 때마다 연관된 활동을 한다면 더할 나위 없는 훌륭한 원서가 나오기 때문이다. “이런, 이 학생은 원서에 한 줄 쓰기 위해서 이 인턴을 했어? 시간이 아깝군.” 또는 “이거 그냥 보여주기 위한 활동이구먼.”이라고 입학사정관이 생각한다면 입학 확률은 그냥 제로다. 한 학교에서 뿐만 아니고 그 급의 모든 학교에서 입학 확률은 제로다.

비인기 전공을 선택해서 지원하는 건 좋은 방법이다. 그만큼 경쟁자가 적으니까. 하지만 그동안 너무나 많이 써왔던 방법이기도 하다. 3년 전까지만 해도 이런 방법으로 생각보다 쉽게 명문대학을 간 학생들이 많았었지만, 최근에는 이런 “수법”도 크게 먹히지 않는 경우가 점점 생기기 시작했다. 심지어 여학생의 명문 공대 입학도 생각만큼 쉽지가 않아졌다. 이처럼 경쟁은 매년 더 치열해진다. 치열해진 원인은 외부요인도 있지만 (중국과 인도 학생 입학의 급상승) 내부 요인도 있다. 이제 많은 한국 지원자들이 외부의 도움을 받아 원서와 활동을 만들기 때문에 우리 아이들끼리 경쟁이 더 치열해진 거다. 비인기 학과 지원이 과거의 방법이었다면, 비인기 학과든 인기 학과든 상관없이 본인이 하고자 하는 공부에 대한 일관되고 심오한 열정을 보여주는 게 성공적인 미국 대학 입학을 위한 앞으로의 방법이다. 그럼 전공에 대해서 지금부터 생각해야하지 않을까?

[내일신문 칼럼] 미국 대학 입학과 영어 실력

미국 대학 어떻게 준비해야 하나? (4편) - 미국 대학 입학과 영어 실력

|

| 근우 합격 소식을 전한 카톡메세지 |

현재 미국에서 11학년인 근우는 미국 간 지가 1년이 채 안 되어 영어를 무척 힘들어했다. 유학 가기 전에도 영어공부를 소홀히 했던 터라 첫 학기 적응이 쉽지가 않았다. 한 과목만 B가 나오고 전부 C와 D를 받았다. 이런 학생을 어머님께서 필자에게 데리고 왔다. 근우도 곧 SAT와 토플 준비를 해야 되지 않겠냐고 하시면서. 하지만 필자가 제시한 것은 그런 시험공부가 아니고 바로 독서였다. 여름 방학 내내 근우는 영어책만 읽었다. 매일 읽고 해석만 하는 걸로 한여름을 보냈다. 시간으로 따지면 100시간도 넘을 거다. SAT나 토플 같은 시험의 문제는 단 한 개도 풀지 않고 오로지 문장 해석만 했다. 학생 어머님은 SAT나 토플을 준비해야 한다는 주위의 지속적 유혹에 계속 마음이 흔들리셨지만, 필자는 다른 것은 일체 못하게 했다. 방학 후 학교로 돌아간 근우는 영어수업이 덜 부담스럽다며 학업에 적응하기가 더 수월해졌다고 했다. 결국, 이번 학기에 영어를 비롯한 3과목에서 A를 받았다. 반년 전만 해도 C와 D로 깔았던 학생이었다. (결국 건우는 나중에 와싱턴 주립대학에 붙었다.)

| 학교 소개 홈페이지를 장식한 정옥경학생 (우) |

위 세 학생의 경우 모두 처음에는 별 희망이 없는 것처럼 보였다. 바로 영어 때문에. 유학을 현재 꿈꾸는 많은 학생 중에 이렇게 희망이 없어 보이는 학생이 많을 거다. 하지만 필자는 진하, 근우, 옥경이같이 성공한 아이들을 안다. 아직도 많은 유학을 준비하는 학생에게서 볼 수 있는 모습이 방학 때 “영어” 준비는 안 하고, SAT, SAT2, ACT, 토플, 과외활동 등 소위 스펙을 쌓기에 여념이 없다. 물론 진하나 옥경이 같은 경우 당장 몇 달 후면 대학 원서를 제출해야 하기 때문에 시간이 많이 없는 상태에서 SAT부터 준비를 해야 했다. 하지만 SAT를 준비하더라도 중요한 것은 그 SAT 준비 기간에 영어 실력을 쌓는 것이 더 급선무이고 그 전략으로 준비를 시킨 것이 비로소 대학에 가서 빛을 보았던 거다. 필자가 항상 강조하는 것이 SAT 점수 자체는 생각보다 큰 의미가 없다. 더 중요한 것은 학생의 영어 실력이다. 많은 학부모가 이런 면에서 얼마나 잘못 생각하고 있느냐 하면, 심지어 이렇게 생각하는 학부모도 계시다. 아이 SAT 점수는 크게 기대하기 어려우니, 토플 점수라도 올리면 (토플은 SAT보다 점수 올리기가 쉬우니까) 입학에 조금이라도 유리하지 않을까. 이런 질문을 필자는 실제로 받는다. 토플 점수가 좋아서 입학했다고 치자 (그런 경우는 없지만). 그렇다면 대학 들어가서는 어떻게 할 것인가? 모두 입학에만 관심이 있다.

영어 실력이 좀 부족해도 유학을 가는 방법에는 여러 가지가 있다 -- 2년제 커뮤니티 칼리지로 가서 4년제 대학으로 편입, 중하위권 대학으로 가서 2, 3학년 때 상위권 학교로 편입, 패스웨이(Pathway) 프로그램 등. 하지만 어떻게 가느냐보다 훨씬 더 중요한 것은 가서 살아남느냐이다. 위에 열거한 방법으로 입학해도 정규과정에 들어가서는 결국 영어 실력으로 성공과 실패가 갈라진다. 유학의 실패 원인 중 학업과 관련된 것은 100% 영어 실력 때문이다. 전공이 안 맞아서도 아니고, 경쟁이 너무 치열해서도 아니고, 교수가 이상하게 가르쳐서도 아니고 심지어 미국 문화가 안 맞아서도 아니다. 그냥 영어를 못해서다. 이건 비단 영어 실력이 많이 부족한 학생만의 문제가 아니다. 특목고 등의 우수한 학생에게서도 보이는 현상이 영어 사교육을 통해 점수 인플레이션만 되어 있지 어려운 글을 제대로 해석할 줄도 모르는 학생이 한두 명이 아니다. 어떤 연구에 의하면 미국 명문대의 한국 학생 40%가 졸업을 못 하고 돌아온다고 한다.

2014. 3. 7.

새 SAT 발표에 대한 국내 학원계 반응

반응들이 참 다양하다. 아직 발표소식을 못 들은 곳도 있고, 들은 곳은 저마다 예측과 분석을 내놓고 있다. 심지어 본인이 정확하게 예측했던대로 발표가 되었다는 곳도 있는데...

사실 작년에 데이빗 콜먼이 사내 이메일을 통해 이런 계획을 발표했을 때 필자는 SAT의 영어부분 (리딩과 라이팅)은 AP English Language & Composition처럼 될 것이라고 학부모께 이메일을 통해 알려드린 바 있다. 특히 에세이는 GRE 또는 GMAT의 에세이처럼 어떤 지문을 읽고 그것을 분석하는 에세이가 될 것이다. 이는 본인의 예측을 자랑하고 싶은 것이 아니라 (결과적으로 그렇게 된 것 같지만 ^^), 과거 ETS에서 발행한 모든 시험을 본 경험과 영어를 교육하는 입장에서 보면 사실 그렇게 될 것이라는 건 이 분야의 많은 사람들이 알고 있던 거다.

지금 상태에서 결론은, 2016년 봄부터 개편된 SAT는 리딩 부분이 AP English Language & Composition의 리딩부분과 비슷해 질 것이고, 에세이 부분은 AP English Language & Composition, GRE, 또는 GMAT과 같은 형식이 될 것이다. 누가 예측한 것이 얼마나 빠르고 정확하냐는 별로 중요한 문제가 아니고 앞으로 어떻게 준비하냐가 관건이다. (앞으로 2년 후의 일을 지금 미리 맞춘다는 게 무슨 의미가 있는지...)

(참조: 작년 3/31일 본 블로그 글 "새로 바뀔 SAT에 관한 고찰"을 보면 이런 예측이 벌써 나와있었다.)

사실 작년에 데이빗 콜먼이 사내 이메일을 통해 이런 계획을 발표했을 때 필자는 SAT의 영어부분 (리딩과 라이팅)은 AP English Language & Composition처럼 될 것이라고 학부모께 이메일을 통해 알려드린 바 있다. 특히 에세이는 GRE 또는 GMAT의 에세이처럼 어떤 지문을 읽고 그것을 분석하는 에세이가 될 것이다. 이는 본인의 예측을 자랑하고 싶은 것이 아니라 (결과적으로 그렇게 된 것 같지만 ^^), 과거 ETS에서 발행한 모든 시험을 본 경험과 영어를 교육하는 입장에서 보면 사실 그렇게 될 것이라는 건 이 분야의 많은 사람들이 알고 있던 거다.

지금 상태에서 결론은, 2016년 봄부터 개편된 SAT는 리딩 부분이 AP English Language & Composition의 리딩부분과 비슷해 질 것이고, 에세이 부분은 AP English Language & Composition, GRE, 또는 GMAT과 같은 형식이 될 것이다. 누가 예측한 것이 얼마나 빠르고 정확하냐는 별로 중요한 문제가 아니고 앞으로 어떻게 준비하냐가 관건이다. (앞으로 2년 후의 일을 지금 미리 맞춘다는 게 무슨 의미가 있는지...)

(참조: 작년 3/31일 본 블로그 글 "새로 바뀔 SAT에 관한 고찰"을 보면 이런 예측이 벌써 나와있었다.)

[과외할동 공고] 제 1회 경제 스피치 대회 (금융감독원, 머니투데이방송 주최)

자세한 정보 --> http://event.mtn.co.kr/economyspeech/index.php

1. 개 요

- 행사명 : 제1회 경제 스피치 대회(1st Economy Speech Contest)

- 주최 : 금융감독원, 머니투데이방송

- 주관 : 머니투데이방송

- 후원 : - 추가예정

- 협찬 : - 추가예정

2. 요 강

- 행사기간 : 2014년 3월 10일(월) ~ 4월 30일(수)

- 장소 : 본선 스피치와 시상식 장소는 추후 공지할 예정임

- 참가부문 : 총 4개 부문

- 초등 저학년부 : 1~3학년

- 초등 고학년부 : 4~6학년

- 중등부

- 고등부

- 참가비 :30,000원 (계좌번호 : 하나은행, 547-910006-83104, ㈜머니투데이방송)

- 참가문의 : 02-2077-6271

3. 일 정

- 참가신청 : 2014년 2월 17일(월) ~ 3월 16일(일)

※ 참가신청 후 반드시 참가비(30,000원)을 입금해야 참가신청이 완료되며, 2014년 3월 17일(월)까지 입금하실 수 있습니다. - 예선 자료 접수 : 2014년 2월 17일(월) ~ 3월 30일(일) 24시 00분

- 예선 심사 기간 : 2014년 3월 31일(월) ~ 4월 6일(일)

- 예선 심사결과 발표 : 2014년 4월 8일(화)

- 본선 스피치 : 2014년 4월 22일(화)

- 본선 스피치 결과 발표 : 2014년 4월 24일(목)

- 시상식 : 2014년 4월 30일(수)

1. 주 제

| 구분 | 스피치 주제 |

|---|---|

| 초등 (저학년) | ① 돈의 소중함과 편리함 (돈의 개념과 유용성 이해) ② 현명하게 돈 모으고 쓰기 (올바른 저축과 소비의 방법) |

| 초등 (고학년) | ① 나만의 물건 구입 원칙 (합리적 소비생활) ② 나의 미래 직업과 소득 (다양한 직업과 소득의 관계 이해) |

| 중등 | ① 나의 경제 생활과 현명한 선택 (경제생활에서 합리적 의사 결정의 중요성) ② 나의 소중한 신용 지키기 (신용의 의미와 거래에 따른 책임 이해) |

| 고등 | ① 글로벌 금융환경 변화와 우리의 대응 (거시경제,금융 상황에 대한 이해) ② 안전한 금융거래, 어떻게 해야 하나? (금융사기, 보이스피싱 등에 대한 예방과 대응) |

* 금융교육 인정교과서 주제 등을 바탕으로 선정

2. 심사기준

| 평가항목 | 배점 | 심사기준 |

|---|---|---|

| 창의성 | 30점 |

|

| 주제와의 부합 | 20점 |

|

| 논리적 사고력 | 30점 |

|

| 표현력 | 20점 |

|

| 총계 | 100점 |

2014. 3. 6.

[속보] 새 SAT 1600점으로 귀환, 에세이는 선택

칼리지보드 공지: https://www.collegeboard.org/releases/2014/expand-opportunity-redesign-sat

한국 기사: http://news1.kr/articles/1572007

미국 기사: http://www.nytimes.com/2014/03/06/education/major-changes-in-sat-announced-by-college-board.html?hp&_r=0

어제 College Board (SAT 주관 기관)의 회장 데이빗 콜먼이 새로 바뀔 SAT에 대해 언급한 내용에 의하면 다음과 같은 변화가 생긴다고 함.

1) 현재 라이팅 영역이 빠지고 (개별 시험이 될 것임) 2005년 이전처럼 리딩 800, 수학 800 해서 1600 만점으로.

2) 에세이는 선택.

3) 에세이 형식도 자료를 보고 분석하는 에세이로 바뀜.

4) 단어 난이도 현저히 내려감. 대학교 및 사회생활에서 사용할 단어 위주로 바뀜.

5) 지문도 주로 역사와 과학등 non-fiction 위주로 나올 것임.

6) 수학은 세가지 영역으로 축소 (문제 해법과 데이터 분석, 알제브라, 상위 수학 전단계)

7) 페이퍼와 컴퓨터 시험 둘 다 제공.

8) 오답에 대한 감점제도 제거.

9) 연습 문제를 '칸 아카데미'의 무료 동영상 싸이트에 200 개 정도 제공.

10) 새 시험은 2016 봄부터 나올 예정.

결과적으로 모든 면에서 한국 학생에게 더 불리해짐. 특히 선택사항이기 하지만 아마도 상위 학교들은 요구할 에세이(자료를 보고 작성하는 형식)는 한국 학생에게 매우 불리.

P.S. 에세이는 현재 AP English Language & Composition, GRE (대학원 입학 시험), 또는 GMAT (경영학 석사 MBA 입학 시험)의 포맷으로 바뀔 것으로 보임. 한국 학생들 정말 큰일 났네.

한국 기사: http://news1.kr/articles/1572007

미국 기사: http://www.nytimes.com/2014/03/06/education/major-changes-in-sat-announced-by-college-board.html?hp&_r=0

어제 College Board (SAT 주관 기관)의 회장 데이빗 콜먼이 새로 바뀔 SAT에 대해 언급한 내용에 의하면 다음과 같은 변화가 생긴다고 함.

1) 현재 라이팅 영역이 빠지고 (개별 시험이 될 것임) 2005년 이전처럼 리딩 800, 수학 800 해서 1600 만점으로.

2) 에세이는 선택.

3) 에세이 형식도 자료를 보고 분석하는 에세이로 바뀜.

4) 단어 난이도 현저히 내려감. 대학교 및 사회생활에서 사용할 단어 위주로 바뀜.

5) 지문도 주로 역사와 과학등 non-fiction 위주로 나올 것임.

6) 수학은 세가지 영역으로 축소 (문제 해법과 데이터 분석, 알제브라, 상위 수학 전단계)

7) 페이퍼와 컴퓨터 시험 둘 다 제공.

8) 오답에 대한 감점제도 제거.

9) 연습 문제를 '칸 아카데미'의 무료 동영상 싸이트에 200 개 정도 제공.

10) 새 시험은 2016 봄부터 나올 예정.

결과적으로 모든 면에서 한국 학생에게 더 불리해짐. 특히 선택사항이기 하지만 아마도 상위 학교들은 요구할 에세이(자료를 보고 작성하는 형식)는 한국 학생에게 매우 불리.

P.S. 에세이는 현재 AP English Language & Composition, GRE (대학원 입학 시험), 또는 GMAT (경영학 석사 MBA 입학 시험)의 포맷으로 바뀔 것으로 보임. 한국 학생들 정말 큰일 났네.

2014. 2. 16.

[내일신문 칼럼] 실속과 성장사고방식(Growth Mindset)

미국 대학 어떻게 준비해야 하나? (3편) - 실속과 성장사고방식(Growth Mindset)

(지난주에 이어 계속)

7. 문제풀이 천재는 아무 쓸모가 없다.

한국에서 명문대 입학에 실패하고 미국으로 유학 간 필자는 수강과목에서 수학 천재로 알려져 있었다. 공대학생이었던 필자는 미적분(calculus), 해석기하학(analytical geometry), 공업수학 (engineering math), 미분방정식(differential equation), 선형대수(linear algebra), 복소해석(complex analysis) 등 모든 수학 과목을 A를 받았다. A만 받은 것이 아니고 평균이 50점대 일 때 유일하게 보너스 점수까지 합쳐 110점을 받는 일이 허다했다. 하루는 수학과 교수가 사무실로 부르더니 앞으로 들을 수학과 커리큘럼을 짜주면서 자기가 지도교수가 되어주겠다는 거다. 대학교 2학년 때의 일이다. 그런데 대학교 4학년 때 수학 전공자들이 듣는 실해석 (real analysis) 수업을 들었을 때 충격을 받았다. 수업시간에 교수와 수학과 학생의 대화를 나는 전혀 알아듣지를 못했다. 분명 그들은 영어로 말하고 있었는데도. 2학년 때까지만 해도 수학 과목을 전부 A로 휩쓸어버릴 정도의 실력을 갖춘 필자가 바로 다음 단계 전공과목을 들었는데 단 한마디도 알아듣지를 못했다. 그래서 수강 2주차에 그 과목을 바로 드랍(drop)했다. 한국에서 고등학교 내내 수학정석과 해법수학으로 문제풀이의 귀신이 된 필자가 미국에서 대학교 4학년 때 받은 충격은 아직도 잊혀지가 않는다. 최근 OECD 국가의 청소년 학습성취도 조사에서 한국 학생들은 대체로 중3까지는 세계에서 탑이다. 하지만 그 이후, 그리고 대학에 가서는 경쟁력이 한없이 떨어진다는 결과를 본 적이 있다. 이 결과를 보니 필자의 “천재적인 수학문제 풀이 실력”이 생각났다.

|

| OECD 국가 15세의 학습능력 평가결과 |

아직도 그런지는 모르겠지만, 한때 우리나라 토플 점수가 세계에서 가장 높았다. 유학생들 토플 점수가 매우 좋았다. 그런데 막상 미국에 가면 영어 한마디 제대로 못한다. 전부 영어 실력은 없어도 답을 찍게 가르치는 족집게 학원 덕분이다. 토플은 사실 족집게가 어느 정도 가능하다. 그런데 SAT도 족집게가 가능할까? 물론 라이팅의 객관식 문제인 문법에서는 족집게가 가능하다. 문장을 해석할 줄 몰라도 (영어 실력이 모자라도) 답을 고를 수 있는 비법이 있다. 하지만 리딩은 절대로 족집게가 될 수가 없다.

많은 학원에 다니고 많은 기출문제를 풀어서 문제풀이 천재가 되어도 남는 것은 주위에 자랑할 수 있는 SAT 점수일 뿐이다. 정작 본게임인 미국 대학에 가서 고생하게 될 거면 그 자랑스러운 SAT 점수가 무슨 소용인가? 마치 필자가 대학교 4학년 때 한 수학 강의에서 깨진 것처럼 미국 대학을 목표로 하는 많은 한국 학생이 대학 들어가자마자 영어 독해와 작문에서 깨지고 있다. 콜롬비아 대학에서 2학년 때 GPA 2.8로 결국 휴학하고 귀국한 학생을 안다. 또 코넬 대학의 한 학생은 밤새워 공부해도 B밖에 안 나온다면서 대학생활이 너무 괴롭다고 하소연을 한다. 필자를 문제풀이 천재로 만들어낸 교육방식이 미국 대학을 준비하는 요즘 학생들에게도 적용되고 있다는 게 참으로 안타까운 일이다. 문제 푸는 능력보다 글을 읽고 쓰는 능력을 키워야 하는데.

8. 실속을 챙기자.

필자의 학생 중 한 명은 다트머스(Dartmouth)와 콜게이트(Colgate)에 동시에 붙었다. 다트머스는 재정지원이 없었고 콜게이트는 연간 $50,000의 재정지원이 나왔다. 대학원이 없고 학부만 있는 명문 리버럴 아트 대학(Liberal Arts College)에 대해서 잘 모르셨던 학생 부모는 콜게이트를 나오면 누가 알아주느냐며 다트머스를 고집했다. 필자와 학생이 우겨서 콜게이트로 갔다. 콜게이트에서 우수한 성적으로 졸업한 그 학생은 하버드 대학원에 입학했다. 나중에 하버드에서 박사학위를 받으면 학부가 다트머스였는지 콜게이트였는지가 얼마나 중요할까?

또 한 학생은 드림스쿨이었던 브라운(Brown)은 불합격되었지만 버클리(UC Berkeley)에 합격했다. 그런데 아이비리그가 안 되었다는 이유로 학생은 완전히 기가 죽었고 그 부모 역시 창피해서 얼굴을 못 들고 다닐 지경이었다고 한다. 한마디로 완전히 초상집 분위기였다. 아이가 재수하게 된 것도 아니고, 명문대 UC Berkeley에 합격했음에도 불구하고 왜 이런 반응을 보여야 하나? 게다가 학생이 공부하고 싶은 공학은 버클리가 더 우수한데도 단지 대학 간판이 남들이 선망하는 아이비가 아니라는 이유로? 드림스쿨이 안 된 건 안타까운 일이지만, 이런 식의 반응은 앞으로 더 큰 일을 해야 할 학생에게서 나와야 할 반응으로는 아주 부적절하다. 부모의 반응 또한 매우 바람직하지 못할뿐더러 아이에게 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있다. 세계적인 공학프로그램을 갖춘 버클리에서 대학 생활을 우수한 성적으로 마친다면 이 학생은 성공한 케이스가 되는 거다. 그깟 학부 이름 브라운이 뭐라고.

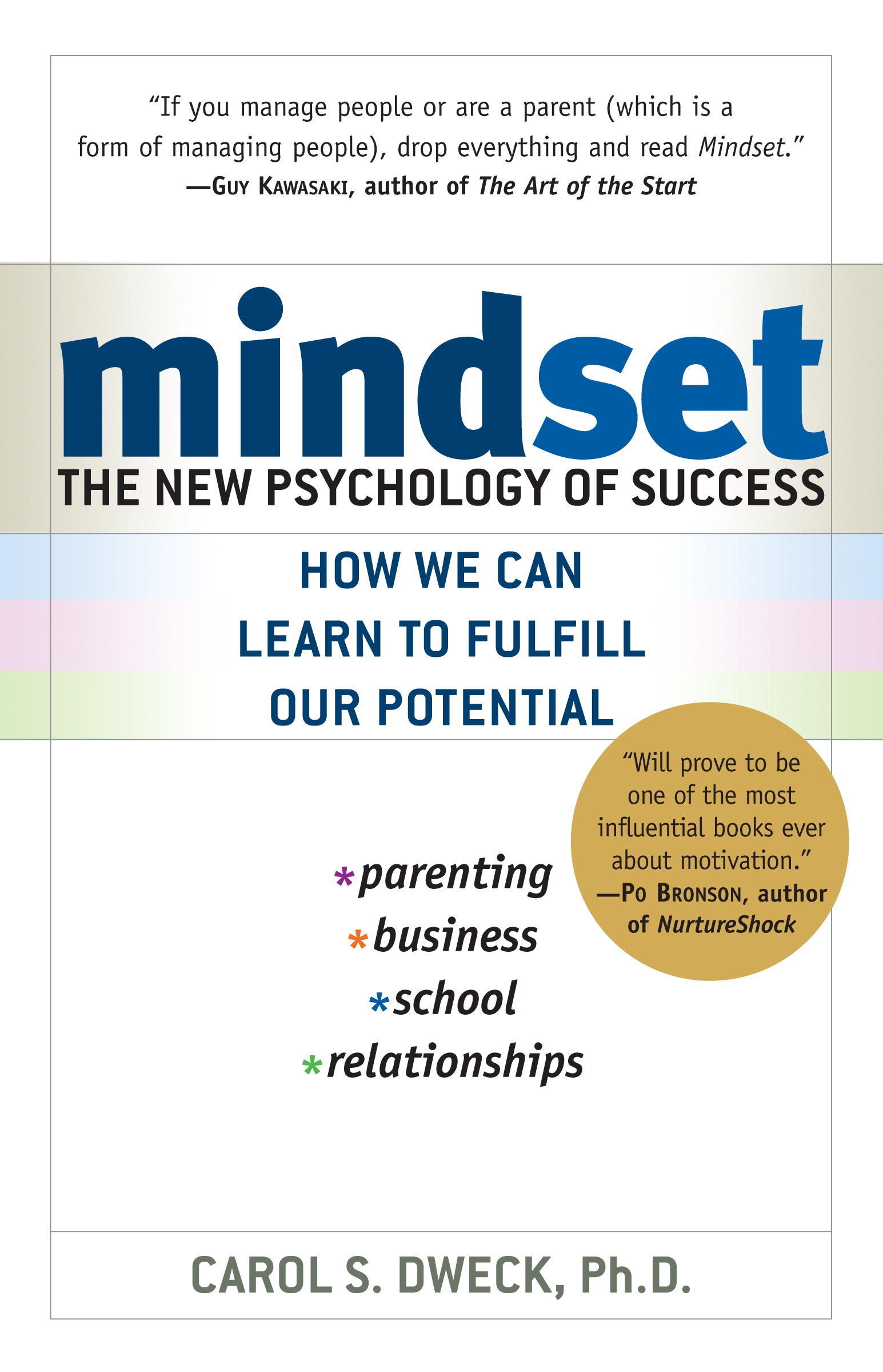

9. 성장사고방식을(Growth Mindset) 갖자.

스탠퍼드 대학 심리학 교수 캐럴 드웩(*Carol Dweck)은 그의 저서 “마인드세트”(Mindset, 사고방식)에서 성공적인 인생을 살기 위해서는 성장사고방식(growth mindset)이 필요하다고 했다. 이 성장사고방식은 어떤 어려움에 닥쳤거나 실패를 했을 경우, 그 경험을 토대로 더 발전된 모습을 보이겠다는 도전적인 정신상태이며, 이것이 그 사람의 성공을 좌우한다고 저자는 말한다. 또한, 이 성장사고방식을 지닌 사람은 결과를 중요시하기보다 과정을 중요시한다고 한다. 그동안 많은 학생을 지도해본 결과 우리나라 학생에게 부족한 면이 바로 이 성장사고방식이다. 결과만 중시하는 우리 문화가 낳은 결과라고 본다. 실속을 차리기보다 이웃집 아이와 비교해서 더 높은 점수, 더 이름 있는 대학을 보내기에 바쁜 우리 부모의 잘못이며, 같은 학교, 같은 반, 같은 학원의 학생이 나의 경쟁자고 저 아이를 이겨야 내가 합격하게 되는 한국의 교육시스템이 낳은 결과이기도 하다. 그러다 보니 문제풀이 천재가 되어 한 문제라도 더 맞혀야 하고, 공부의 과정보다는 결과인 점수가 나의 성공을 좌지우지하게 된다는 사고방식을 아직도 갖게 된다. 위에서도 언급했듯이 이런 사고방식 때문에 우리의 아이들은 다른 나라의 아이들과 비교했을 때 중학교 이후 경쟁력이 떨어지게 되고, 고득점의 SAT와 화려한 과외활동 스펙을 가지고 입학한 수많은 학생이 아이비리그 및 미국의 명문대학에 가서 힘든 대학 생활을 하게 되는 거다.

스탠퍼드 대학 심리학 교수 캐럴 드웩(*Carol Dweck)은 그의 저서 “마인드세트”(Mindset, 사고방식)에서 성공적인 인생을 살기 위해서는 성장사고방식(growth mindset)이 필요하다고 했다. 이 성장사고방식은 어떤 어려움에 닥쳤거나 실패를 했을 경우, 그 경험을 토대로 더 발전된 모습을 보이겠다는 도전적인 정신상태이며, 이것이 그 사람의 성공을 좌우한다고 저자는 말한다. 또한, 이 성장사고방식을 지닌 사람은 결과를 중요시하기보다 과정을 중요시한다고 한다. 그동안 많은 학생을 지도해본 결과 우리나라 학생에게 부족한 면이 바로 이 성장사고방식이다. 결과만 중시하는 우리 문화가 낳은 결과라고 본다. 실속을 차리기보다 이웃집 아이와 비교해서 더 높은 점수, 더 이름 있는 대학을 보내기에 바쁜 우리 부모의 잘못이며, 같은 학교, 같은 반, 같은 학원의 학생이 나의 경쟁자고 저 아이를 이겨야 내가 합격하게 되는 한국의 교육시스템이 낳은 결과이기도 하다. 그러다 보니 문제풀이 천재가 되어 한 문제라도 더 맞혀야 하고, 공부의 과정보다는 결과인 점수가 나의 성공을 좌지우지하게 된다는 사고방식을 아직도 갖게 된다. 위에서도 언급했듯이 이런 사고방식 때문에 우리의 아이들은 다른 나라의 아이들과 비교했을 때 중학교 이후 경쟁력이 떨어지게 되고, 고득점의 SAT와 화려한 과외활동 스펙을 가지고 입학한 수많은 학생이 아이비리그 및 미국의 명문대학에 가서 힘든 대학 생활을 하게 되는 거다.

미국 대학 준비는 마라톤이다. 지금 눈앞의 결과가 당장 어떤 의미를 가지지 않는다. 꾸준한 실력의 향상만이 성공적인 미국 대학 입학이라는 결과를 가져오고, 또 입학 후에도 성장할 수 있는 밑거름이 된다. 고등학교 3, 4년의 과정이 바로 이 밑거름을 다지는 과정이라고 생각하자. 이 과정을 성공적으로 이끌어 나가려면 꼭 필요한 것이 어떤 비법강의를 제공하는 학원이나 강사도 아니고, 남들은 하기 어려운 어떤 특별활동도 아니고, 높은 시험점수도 아니다. 바로 학생의 정신상태, 즉 성장사고방식이다. 그러니 지금 어떤 것 하나가 마음에 안 든다거나, 준비가 안 되었다거나, 또 마음먹은 대로 안 된다고 낙담할 필요가 없다. 게임은 아직 끝나지 않았다. 진인사대천명이라고 대학 원서를 제출하는 그 날까지 최선을 다하는 자만이 성공한다.

(*Carol Dweck 교수 소개: http://mindsetonline.com/abouttheauthor/index.html)

(내일신문 2/7/2014)

(내일신문 2/7/2014)

Labels:

교육컨설팅,

미국 대학,

성장사고방식(Growth Mindset),

SAT

2014. 1. 27.

[내일신문 칼럼] 목표와 과정

미국 대학 어떻게 준비해야 하나? (2편) - 목표와 과정

(지난주 칼럼에 이어 계속)

4. 주제 파악을 하자.

어느 특정 대학을 목표로 세우는 것에 대해 착각이 하나 있다. 학생이 명문 대학을 목표로 정해놓으면 왠지 공부에 자신감이 붙고 공부할 목적이 생길 것으로 생각한다. 부모 입장에서도 아이가 목표 대학이 있으면 뿌듯하게 생각하며 동기부여가 돼서 공부를 더 열심히 할 수 있을 거라고 기대한다. 오늘도 한 학생이 코넬대학을 목표로 공부하겠다면서 본인의 가능성에 대해 문의를 해왔다. 필자는 아래와 같이 대답했다.

“왜 코넬을 목표로 공부하지? 아이비리그가 점수만 가지고 들어가는 것도 아닐뿐더러, 더 큰 문제는 지금 코넬을 어떻게든 들어갔다고 치자. 그다음은 어떻게 할 건데? 코넬 들어가서 영어가 만만하지 않을 텐데? 목표가 왜 코넬대학야? 목표는 지금 너의 영어 실력을 더 쌓는 것이지, 특정 대학이 아니고. 코넬을 목표로 공부하지 말고 너 자신의 개선을 목표로 공부해. 그래서 많은 대학이 널 원하도록 공부를 해야지 왜 한 학교를 목표로 공부하니? 한 학교가 왜 네 인생의 귀중한 시간과 에너지를 투자해야 되는 목표가 되지? 그건 현명한 목표가 아냐.”

이렇듯 어느 특정 대학을 목표로 준비하는 학생과 부모가 많다. 상담 때 늘 듣는 소리가 “저희 아이는요 OO대학이 목표에요. 이렇게 목표가 있어야 애도 마음을 잡고 제대로 공부할 수 있지 않겠어요?”이다. 그것 자체가 나쁜 것이라기보다 더 근본적인 문제는 생각하지 않고 오로지 높은 학교를 목표로 세워놓으면 동기부여가 되어 공부를 열심히 하게 될 것으로 착각하고 있다는 게 문제다. 작년에 동기부여에 관한 칼럼에서도 언급했지만, 동기부여는 외부로부터 오는 것이 아니다. 이런 허상을 세워놓고 공부한다는 게 얼마나 의미 없는 일인지를 생각해봐야 한다. SAT도 마찬가지다. SAT 리딩을 600점 또는 700점을 목표로 삼을 것이 아니라, 현재의 영어 단어/독해 실력을 더 향상하는 것을 목표로 삼아야 한다. 내가 전에는 시험지에 나온 단어를 반정도 몰랐는데 이제는 80%를 알게 되었다든가, 전에는 지문을 읽는데 10분이 넘게 걸렸는데 이제는 5분이면 내용이 거의 파악 된다든가, 이런 실체적인 것을 목표로 삼아야 한다.

점수를 목표로 세워놓으면 아이들이 늘 점수에만 신경쓴다. 어쩌다 목표한 점수가 나오면 기분이 좋고, 점수가 안 나오면 실망하고. 이건 완전히 잘못된 사고방식이다. 현실적이고 구체적인 목표를 세워야지 이렇게 추상적인 목표를 세우면 안 된다. 사실 리딩 600점이 한 번 나왔다고 그게 학생의 영어 실력에 대해 무엇을 의미하는가? 크게 의미하는 바가 없다. 그냥 어쩌다 나온 숫자다. 실질적인 목표를 세워야 본인의 현재 문제점이 파악되며 앞으로 무엇을 얼마나 더 노력해야 하는지 계산이 나온다. 게다가 자신의 실력이 향상되는지 퇴보하는지 볼 수가 있고 그것에 맞게 다음 스텝을 밟을 수가 있는 거다. 자기의 현재 위치(영어 실력)를 모르면 앞으로 어디를 가야 할지 계획을 세울 수가 없다. 그런데 모두 자기가 어디 있는지는 모르면서 목표지점만 바라보고 있다.

살을 뺄 때 나는 한 달에 10kg을 빼야겠다고 목표를 세우는 게 다이어트에 무슨 도움이 되나? 당장 야식하는 습관을 고치는 게 목표이어야하지 않을까? 전에는 야식을 1주일에 3일을 했는데 이제는 1일로 줄이거나 아예 없애는 걸 목표로 해야 한다. 앞으로 10kg이든 20kg이든 얼마를 빼야겠다는 건 신경 쓰지 말고. 학생이 본인을 잘 아는 것은 SAT 준비뿐만 아니라, 나중에 대학교 원서에세이를 쓸 때도 너무나 중요하다. 그리고 본인의 사회적 성공에도 꼭 필요한 것이다. 이에 대해서는 다른 기회에 자세히 설명하도록 하겠다.

살을 뺄 때 나는 한 달에 10kg을 빼야겠다고 목표를 세우는 게 다이어트에 무슨 도움이 되나? 당장 야식하는 습관을 고치는 게 목표이어야하지 않을까? 전에는 야식을 1주일에 3일을 했는데 이제는 1일로 줄이거나 아예 없애는 걸 목표로 해야 한다. 앞으로 10kg이든 20kg이든 얼마를 빼야겠다는 건 신경 쓰지 말고. 학생이 본인을 잘 아는 것은 SAT 준비뿐만 아니라, 나중에 대학교 원서에세이를 쓸 때도 너무나 중요하다. 그리고 본인의 사회적 성공에도 꼭 필요한 것이다. 이에 대해서는 다른 기회에 자세히 설명하도록 하겠다.

필자는 늘 수업 때마다 학생들에게 조언한다. “제발 주제 파악을 하자. 그래야 승리한다.”

5. 공부는 activity(활동)다.

공부도 운동과 마찬가지로 몸으로 해야 한다. 리딩 공부를 예로 들면, 리딩에서 제일 중요한 것은 단어 외우기다. 단어 문제는 어떤 획기적인 리스트로 해결되지 않는다. A 학원에서 주는 리스트와 B 학원에서 주는 리스트가 다 거기서 거기다. 보통 시중에 나온 단어장들을 짜깁기 한 거라 어느 단어장이 중요한 것이 아니고 일단 외우는 것이 중요하다. 자, 그럼 어떻게 외울 것인가? 제일 간단한 답은 손으로 써가면서 외우는 거다. 학생들이 제일 싫어하고 제일 하기 지겨운 방법이다. “저는 원래 쓰면서 공부 못해요. 저는 눈으로 해야 잘 돼요.” 이런 학생에게 질문하고 싶다. “그럼 넌 이제 걱정할 게 없네?”

혼자서 단어 외우기가 힘드니까 학원 다니는 거 아닌가? 단어 외우기 힘들다는 건 아이가 단어 외우는 데 몸을 쓰기 싫다는 거다. 단어를 외울 때 단어장을 펴고 그냥 쳐다만 보면 외워지나? 단어를 반복해서 쓰든지, 소리 내서 읽든지, 포스트잇에 써서 방 여기저기 붙이든지, 플래시 카드를 만들든지, 뭔가를 하도록 몸을 써야 한다. 그런데 애들은 그게 하기 싫다는 거다. 지금 침대에 누워있는데 저 앞에 책상에 가서 앉아서 단어장을 펴기가 싫다는 거다. 그래서 침대에 누워서 단어장을 쳐다보고 있다. 아니면 필수단어만 추려서 주면 그것만 보겠다는 거다. 최소의 비용으로 최대의 효과를 내겠다는 얄팍한 수다. 백날 그렇게 해봐라, 단어가 외워지나. 단어 공부는 몸으로 하는 거다. 눈으로만, 머리로만 하는 게 아니다. 몸은 책상에 앉아서, 손은 연필을 쥐고, 눈은 단어장을 보고, 입은 소리 내서 읽으며 이렇게 온몸을 통해서 단어를 외워야 한다. 어디 단어만 그런가? 지문도 이렇게 읽어야 한다. 문제와 관련된 부분만 열심히 읽고 답만 맞히고 지나간다. 그리고는 점수가 몇 점인지 본다. 잘 나오면 좋고 못 나오면 기분 상하고. 이렇게 해서는 발전이 없다. 몸이 피곤하고 머리가 아플 정도로 지문 전체를 정독해야 한다. 공부는 운동처럼 체력을 소모해서 해야 한다. 제일 못난 애들이 본인 머리만 믿고 눈으로 단어 외우는 애들이다. 단어를 포함한 SAT 리딩 공부는 액티비티(activity), 즉 몸으로 해야 한다.

혼자서 단어 외우기가 힘드니까 학원 다니는 거 아닌가? 단어 외우기 힘들다는 건 아이가 단어 외우는 데 몸을 쓰기 싫다는 거다. 단어를 외울 때 단어장을 펴고 그냥 쳐다만 보면 외워지나? 단어를 반복해서 쓰든지, 소리 내서 읽든지, 포스트잇에 써서 방 여기저기 붙이든지, 플래시 카드를 만들든지, 뭔가를 하도록 몸을 써야 한다. 그런데 애들은 그게 하기 싫다는 거다. 지금 침대에 누워있는데 저 앞에 책상에 가서 앉아서 단어장을 펴기가 싫다는 거다. 그래서 침대에 누워서 단어장을 쳐다보고 있다. 아니면 필수단어만 추려서 주면 그것만 보겠다는 거다. 최소의 비용으로 최대의 효과를 내겠다는 얄팍한 수다. 백날 그렇게 해봐라, 단어가 외워지나. 단어 공부는 몸으로 하는 거다. 눈으로만, 머리로만 하는 게 아니다. 몸은 책상에 앉아서, 손은 연필을 쥐고, 눈은 단어장을 보고, 입은 소리 내서 읽으며 이렇게 온몸을 통해서 단어를 외워야 한다. 어디 단어만 그런가? 지문도 이렇게 읽어야 한다. 문제와 관련된 부분만 열심히 읽고 답만 맞히고 지나간다. 그리고는 점수가 몇 점인지 본다. 잘 나오면 좋고 못 나오면 기분 상하고. 이렇게 해서는 발전이 없다. 몸이 피곤하고 머리가 아플 정도로 지문 전체를 정독해야 한다. 공부는 운동처럼 체력을 소모해서 해야 한다. 제일 못난 애들이 본인 머리만 믿고 눈으로 단어 외우는 애들이다. 단어를 포함한 SAT 리딩 공부는 액티비티(activity), 즉 몸으로 해야 한다.

6. 관건은 결과가 아니고 과정이다.

성공적인 미국 대학 준비는 그 과정에 있지 결과에 있는 게 아니다. SAT도 수능처럼 몇 점이 나왔는지만 중요한 게 아니다. SAT 점수 그 자체는 아무것도 보장하지 않는다. 하지만 SAT를 공부하는 과정, 그 과정에서 들인 노력은 나중에 학업적 또는 사회적인 성공을 보장한다. 프린스턴 대학의 경제학 교수 앨런 크루거는 사회적 성공이 한 사람의 대학 간판과는 전혀 무관하다는 연구결과를 1999년에 발표했다. 쉽게 말해서 한 사람이 펜실베니아 대학(UPenn)을 나왔느냐 펜실베니아 주립대학(Penn State)을 나왔느냐는 그 사람의 사회적 성공에 전혀 무관하다는 거다. 설령 그 사람이 Penn State를 다녔어도 UPenn을 다녔던 사람처럼 공부를 열심히 했다면 (과정) UPenn 나온 사람만큼 사회적으로 성공한다는 거다. (실제 연구에서 두 케이스의 경우 20년 후 소득의 격차가 없었다.) 대학 이름이 성공을 보장하는 시대는 이미 지났다. 하지만 우리나라 부모는 아직도 아이가 미국 가서 어떤 대학 생활을 할지는 안중에도 없고 결과만 생각한다. UPenn이라는 대학 간판이 아이를 언제까지 도와줄까?

수년 동안 애들을 보면서 제일 허탈할 때가 정성을 다해서 열심히 가르쳤는데 아이 성적이 안 오를 때이다. 성적이 안 올라서 허탈한 것도 있지만, 아이와 부모가 성적이 안 오른 이유를 필자가 잘 못 가르쳐서 그렇다고 생각할 때다. 사실 학원의 대다수 선생님은 정성을 다해서 가르친다. 문제는 학생이 그것을 다 소화하지 않는다는 거다. 소화를 못 하는 것이 아니고 안 한다. 그리고 학원이나 강사를 탓한다. 이런 학생은 정말 대책이 없다. 그래서 심지어 기숙까지 시켜가면서 공부를 한다. 아니면 그냥 불법 문제 어디서 빼 와서 주는 것 외에 방법이 없는 아이들이다. 정말 이렇게까지 공부를 시켜서 대학을 가서 뭐하겠나 싶을 정도다. 학원이나 선생님 탓하기 전에 내가 몸으로 공부했는지 먼저 자신을 돌아보자. 그러고 나서 학원과 강사를 탓해도 늦지 않다. 어떤 자료로 공부하고, 어떤 학원에 다니고, 어떤 선생님이 가르치고는 나중 문제다. 제일 중요한 것은 학생이 학원 생활을 어떻게 했느냐이다. 과정에 충실했느냐이다. 과정에 충실하지 않아서 매해 다음과 같은 일이 일어난다. 한 해는 A 학원을 갔다가, 별로이다 싶으면 다시 B 학원을 가고, 또 C 학원도 간다. 그러다 A 학원에 좋은 선생님이 오셨다 하면 그 학원에 또 간다. 그런데 이렇게 학원 “쇼핑”을 해도 성적이 그렇게 많이 오르지 않고 매해 방학 때마다 다시 원점에서 시작한다 (작년에 외웠던 단어 또 외운다. 작년에 외웠었는지도 알지 못한다). 어느 학원에 다니건 과정에 충실해야 한다. 점수는 당장 안 오를지 모르지만, 과정에 소홀하면 나중에 대학 원서 낼 때 문제가 심각해진다. 어느 학원에 다니든 그 과정이 중요한 거지 그 학원에 다니고 나서 받은 시험 점수(결과)가 아니다.

(내일신문 01/24/2014)

(지난주 칼럼에 이어 계속)

4. 주제 파악을 하자.

어느 특정 대학을 목표로 세우는 것에 대해 착각이 하나 있다. 학생이 명문 대학을 목표로 정해놓으면 왠지 공부에 자신감이 붙고 공부할 목적이 생길 것으로 생각한다. 부모 입장에서도 아이가 목표 대학이 있으면 뿌듯하게 생각하며 동기부여가 돼서 공부를 더 열심히 할 수 있을 거라고 기대한다. 오늘도 한 학생이 코넬대학을 목표로 공부하겠다면서 본인의 가능성에 대해 문의를 해왔다. 필자는 아래와 같이 대답했다.

“왜 코넬을 목표로 공부하지? 아이비리그가 점수만 가지고 들어가는 것도 아닐뿐더러, 더 큰 문제는 지금 코넬을 어떻게든 들어갔다고 치자. 그다음은 어떻게 할 건데? 코넬 들어가서 영어가 만만하지 않을 텐데? 목표가 왜 코넬대학야? 목표는 지금 너의 영어 실력을 더 쌓는 것이지, 특정 대학이 아니고. 코넬을 목표로 공부하지 말고 너 자신의 개선을 목표로 공부해. 그래서 많은 대학이 널 원하도록 공부를 해야지 왜 한 학교를 목표로 공부하니? 한 학교가 왜 네 인생의 귀중한 시간과 에너지를 투자해야 되는 목표가 되지? 그건 현명한 목표가 아냐.”

이렇듯 어느 특정 대학을 목표로 준비하는 학생과 부모가 많다. 상담 때 늘 듣는 소리가 “저희 아이는요 OO대학이 목표에요. 이렇게 목표가 있어야 애도 마음을 잡고 제대로 공부할 수 있지 않겠어요?”이다. 그것 자체가 나쁜 것이라기보다 더 근본적인 문제는 생각하지 않고 오로지 높은 학교를 목표로 세워놓으면 동기부여가 되어 공부를 열심히 하게 될 것으로 착각하고 있다는 게 문제다. 작년에 동기부여에 관한 칼럼에서도 언급했지만, 동기부여는 외부로부터 오는 것이 아니다. 이런 허상을 세워놓고 공부한다는 게 얼마나 의미 없는 일인지를 생각해봐야 한다. SAT도 마찬가지다. SAT 리딩을 600점 또는 700점을 목표로 삼을 것이 아니라, 현재의 영어 단어/독해 실력을 더 향상하는 것을 목표로 삼아야 한다. 내가 전에는 시험지에 나온 단어를 반정도 몰랐는데 이제는 80%를 알게 되었다든가, 전에는 지문을 읽는데 10분이 넘게 걸렸는데 이제는 5분이면 내용이 거의 파악 된다든가, 이런 실체적인 것을 목표로 삼아야 한다.

점수를 목표로 세워놓으면 아이들이 늘 점수에만 신경쓴다. 어쩌다 목표한 점수가 나오면 기분이 좋고, 점수가 안 나오면 실망하고. 이건 완전히 잘못된 사고방식이다. 현실적이고 구체적인 목표를 세워야지 이렇게 추상적인 목표를 세우면 안 된다. 사실 리딩 600점이 한 번 나왔다고 그게 학생의 영어 실력에 대해 무엇을 의미하는가? 크게 의미하는 바가 없다. 그냥 어쩌다 나온 숫자다. 실질적인 목표를 세워야 본인의 현재 문제점이 파악되며 앞으로 무엇을 얼마나 더 노력해야 하는지 계산이 나온다. 게다가 자신의 실력이 향상되는지 퇴보하는지 볼 수가 있고 그것에 맞게 다음 스텝을 밟을 수가 있는 거다. 자기의 현재 위치(영어 실력)를 모르면 앞으로 어디를 가야 할지 계획을 세울 수가 없다. 그런데 모두 자기가 어디 있는지는 모르면서 목표지점만 바라보고 있다.

살을 뺄 때 나는 한 달에 10kg을 빼야겠다고 목표를 세우는 게 다이어트에 무슨 도움이 되나? 당장 야식하는 습관을 고치는 게 목표이어야하지 않을까? 전에는 야식을 1주일에 3일을 했는데 이제는 1일로 줄이거나 아예 없애는 걸 목표로 해야 한다. 앞으로 10kg이든 20kg이든 얼마를 빼야겠다는 건 신경 쓰지 말고. 학생이 본인을 잘 아는 것은 SAT 준비뿐만 아니라, 나중에 대학교 원서에세이를 쓸 때도 너무나 중요하다. 그리고 본인의 사회적 성공에도 꼭 필요한 것이다. 이에 대해서는 다른 기회에 자세히 설명하도록 하겠다.

살을 뺄 때 나는 한 달에 10kg을 빼야겠다고 목표를 세우는 게 다이어트에 무슨 도움이 되나? 당장 야식하는 습관을 고치는 게 목표이어야하지 않을까? 전에는 야식을 1주일에 3일을 했는데 이제는 1일로 줄이거나 아예 없애는 걸 목표로 해야 한다. 앞으로 10kg이든 20kg이든 얼마를 빼야겠다는 건 신경 쓰지 말고. 학생이 본인을 잘 아는 것은 SAT 준비뿐만 아니라, 나중에 대학교 원서에세이를 쓸 때도 너무나 중요하다. 그리고 본인의 사회적 성공에도 꼭 필요한 것이다. 이에 대해서는 다른 기회에 자세히 설명하도록 하겠다.필자는 늘 수업 때마다 학생들에게 조언한다. “제발 주제 파악을 하자. 그래야 승리한다.”

5. 공부는 activity(활동)다.

공부도 운동과 마찬가지로 몸으로 해야 한다. 리딩 공부를 예로 들면, 리딩에서 제일 중요한 것은 단어 외우기다. 단어 문제는 어떤 획기적인 리스트로 해결되지 않는다. A 학원에서 주는 리스트와 B 학원에서 주는 리스트가 다 거기서 거기다. 보통 시중에 나온 단어장들을 짜깁기 한 거라 어느 단어장이 중요한 것이 아니고 일단 외우는 것이 중요하다. 자, 그럼 어떻게 외울 것인가? 제일 간단한 답은 손으로 써가면서 외우는 거다. 학생들이 제일 싫어하고 제일 하기 지겨운 방법이다. “저는 원래 쓰면서 공부 못해요. 저는 눈으로 해야 잘 돼요.” 이런 학생에게 질문하고 싶다. “그럼 넌 이제 걱정할 게 없네?”

혼자서 단어 외우기가 힘드니까 학원 다니는 거 아닌가? 단어 외우기 힘들다는 건 아이가 단어 외우는 데 몸을 쓰기 싫다는 거다. 단어를 외울 때 단어장을 펴고 그냥 쳐다만 보면 외워지나? 단어를 반복해서 쓰든지, 소리 내서 읽든지, 포스트잇에 써서 방 여기저기 붙이든지, 플래시 카드를 만들든지, 뭔가를 하도록 몸을 써야 한다. 그런데 애들은 그게 하기 싫다는 거다. 지금 침대에 누워있는데 저 앞에 책상에 가서 앉아서 단어장을 펴기가 싫다는 거다. 그래서 침대에 누워서 단어장을 쳐다보고 있다. 아니면 필수단어만 추려서 주면 그것만 보겠다는 거다. 최소의 비용으로 최대의 효과를 내겠다는 얄팍한 수다. 백날 그렇게 해봐라, 단어가 외워지나. 단어 공부는 몸으로 하는 거다. 눈으로만, 머리로만 하는 게 아니다. 몸은 책상에 앉아서, 손은 연필을 쥐고, 눈은 단어장을 보고, 입은 소리 내서 읽으며 이렇게 온몸을 통해서 단어를 외워야 한다. 어디 단어만 그런가? 지문도 이렇게 읽어야 한다. 문제와 관련된 부분만 열심히 읽고 답만 맞히고 지나간다. 그리고는 점수가 몇 점인지 본다. 잘 나오면 좋고 못 나오면 기분 상하고. 이렇게 해서는 발전이 없다. 몸이 피곤하고 머리가 아플 정도로 지문 전체를 정독해야 한다. 공부는 운동처럼 체력을 소모해서 해야 한다. 제일 못난 애들이 본인 머리만 믿고 눈으로 단어 외우는 애들이다. 단어를 포함한 SAT 리딩 공부는 액티비티(activity), 즉 몸으로 해야 한다.

혼자서 단어 외우기가 힘드니까 학원 다니는 거 아닌가? 단어 외우기 힘들다는 건 아이가 단어 외우는 데 몸을 쓰기 싫다는 거다. 단어를 외울 때 단어장을 펴고 그냥 쳐다만 보면 외워지나? 단어를 반복해서 쓰든지, 소리 내서 읽든지, 포스트잇에 써서 방 여기저기 붙이든지, 플래시 카드를 만들든지, 뭔가를 하도록 몸을 써야 한다. 그런데 애들은 그게 하기 싫다는 거다. 지금 침대에 누워있는데 저 앞에 책상에 가서 앉아서 단어장을 펴기가 싫다는 거다. 그래서 침대에 누워서 단어장을 쳐다보고 있다. 아니면 필수단어만 추려서 주면 그것만 보겠다는 거다. 최소의 비용으로 최대의 효과를 내겠다는 얄팍한 수다. 백날 그렇게 해봐라, 단어가 외워지나. 단어 공부는 몸으로 하는 거다. 눈으로만, 머리로만 하는 게 아니다. 몸은 책상에 앉아서, 손은 연필을 쥐고, 눈은 단어장을 보고, 입은 소리 내서 읽으며 이렇게 온몸을 통해서 단어를 외워야 한다. 어디 단어만 그런가? 지문도 이렇게 읽어야 한다. 문제와 관련된 부분만 열심히 읽고 답만 맞히고 지나간다. 그리고는 점수가 몇 점인지 본다. 잘 나오면 좋고 못 나오면 기분 상하고. 이렇게 해서는 발전이 없다. 몸이 피곤하고 머리가 아플 정도로 지문 전체를 정독해야 한다. 공부는 운동처럼 체력을 소모해서 해야 한다. 제일 못난 애들이 본인 머리만 믿고 눈으로 단어 외우는 애들이다. 단어를 포함한 SAT 리딩 공부는 액티비티(activity), 즉 몸으로 해야 한다.6. 관건은 결과가 아니고 과정이다.

| 앨런 크루거 교수 |

수년 동안 애들을 보면서 제일 허탈할 때가 정성을 다해서 열심히 가르쳤는데 아이 성적이 안 오를 때이다. 성적이 안 올라서 허탈한 것도 있지만, 아이와 부모가 성적이 안 오른 이유를 필자가 잘 못 가르쳐서 그렇다고 생각할 때다. 사실 학원의 대다수 선생님은 정성을 다해서 가르친다. 문제는 학생이 그것을 다 소화하지 않는다는 거다. 소화를 못 하는 것이 아니고 안 한다. 그리고 학원이나 강사를 탓한다. 이런 학생은 정말 대책이 없다. 그래서 심지어 기숙까지 시켜가면서 공부를 한다. 아니면 그냥 불법 문제 어디서 빼 와서 주는 것 외에 방법이 없는 아이들이다. 정말 이렇게까지 공부를 시켜서 대학을 가서 뭐하겠나 싶을 정도다. 학원이나 선생님 탓하기 전에 내가 몸으로 공부했는지 먼저 자신을 돌아보자. 그러고 나서 학원과 강사를 탓해도 늦지 않다. 어떤 자료로 공부하고, 어떤 학원에 다니고, 어떤 선생님이 가르치고는 나중 문제다. 제일 중요한 것은 학생이 학원 생활을 어떻게 했느냐이다. 과정에 충실했느냐이다. 과정에 충실하지 않아서 매해 다음과 같은 일이 일어난다. 한 해는 A 학원을 갔다가, 별로이다 싶으면 다시 B 학원을 가고, 또 C 학원도 간다. 그러다 A 학원에 좋은 선생님이 오셨다 하면 그 학원에 또 간다. 그런데 이렇게 학원 “쇼핑”을 해도 성적이 그렇게 많이 오르지 않고 매해 방학 때마다 다시 원점에서 시작한다 (작년에 외웠던 단어 또 외운다. 작년에 외웠었는지도 알지 못한다). 어느 학원에 다니건 과정에 충실해야 한다. 점수는 당장 안 오를지 모르지만, 과정에 소홀하면 나중에 대학 원서 낼 때 문제가 심각해진다. 어느 학원에 다니든 그 과정이 중요한 거지 그 학원에 다니고 나서 받은 시험 점수(결과)가 아니다.

(내일신문 01/24/2014)

2014. 1. 25.

[내일신문 칼럼] 그릿(grit)과 SAT리딩

미국 대학 어떻게 준비해야 하나? (1편) - 그릿(grit)과 SAT 리딩

요즘 미국 교육계에서 그릿(grit)이란 단어가 화두다. 그릿이란 우리말로 집념, 투지 등을 나타내는 말로, 목표한 바를 이루기 위해 끈기 있게 노력할 수 있는 의지력을 말한다. 이 단어는 펜실베니아대학(UPenn)의 심리학 교수 덕워스(A. Duckworth)가 어떤 아이가 학업적으로 성공하는지, 또 사회적 성공을 이루는지 연구하여 밝혀낸 결과로 최근 큰 주목을 받고 있다. 20세기 초에 지적지능(IQ)이 나왔고, 90년대에 다니엘 골만에 의해 감성지능(EQ), 사회지능(SQ)이 등장했다. 또 도덕지능(MQ)도 있다. 하지만 덕워스교수의 연구에 의하면 한 사람의 목표를 성취하기 위한 결정적 요소는 IQ도, EQ도, SQ도 아닌 바로 이 ‘그릿’이라는 거다.

필자가 매해 학생과 부모를 상담할 때 강조하는 것이 바로 이 ‘그릿’이다. 성공적인 미국 대학 입학까지는 의지력의 싸움이다. 매해 이 점을 강조하지만 이런 얘기를 들을 때만 고개를 끄덕일 뿐, 결국 최소의 비용으로 최대의 효과를 얻고자 하는 것이 한국 부모와 학생의 전형적인 특징이다. 예를 들어, 애가 역부족이니 돈으로 해결하자, 아니면 족집게 강사나 족보의 덕을 보자는 거다. SAT 단어 쉽게 외우기, 여름방학 동안 단어 3,000개 외우기, 여름방학 동안 SAT 점수 300점 올리기, 더 나아가서는 불법 유출문제를 통해서 고득점 받기 등 우리나라 부모와 학생은 이러한 “편법”에 대한 유혹을 늘 떨쳐버리지 못하고 있다. 오로지 지름길을 통한 단기적 이익에만 관심이 있다. SAT 리딩은 우리나라 수능시험처럼 시험문제만 많이 풀어서 원하는 점수가 쉽게 나오는 게 아니다. 한여름에 리딩 100점 올리기가 (이게 가능하다는 광고를 봤다면 그건 그냥 광고로 생각해야 한다) 얼마나 어려운데. 현실은 전혀 안 그렇다. 리딩은 뾰족한 방법이 없다고 생각하자. 무슨 족집게 단어리스트나 어떤 특효법이 있어 그것만 하면 점수가 오를 것으로 바라는 부모와 학생이 아직도 대다수이다. 이래서 우리나라 SAT 업계에서 세계적인 뉴스거리가 되는 사건들이 매해 터지는 거다.

그럼 이 ‘그릿’이 갖춰지지 않은 아이는 어떻게 해야 하나? 그릿을 키우는 구체적인 방법에 대해서는 연세대 김주환 교수가 본인의 저서 ‘그릿’에 상세히 설명했다. 여기서는 이와 관련해서 필자가 그동안 많은 학생을 본 경험을 통해 SAT 리딩을 공부하는 과정에서 범하는 흔한 오류에 대해 세 가지만 먼저 소개하겠다.

1. 육상 선수가 되려면 살부터 빼자 (좋은 운동화를 사줄 것이 아니라.)

단어가 턱없이 부족한데 기출문제 많이 푸는 아이, 일반 단어 실력도 부족한데 SAT 레벨 단어 리스트 공부하는 아이, 리딩이 500도 안 되는데 모의고사만 열심히 보는 아이, 이제 9학년인데 SAT 학원 바로 들어가는 아이, 도대체 이런 아이한테 왜 “비싼 운동화”를 신겨주는지 모르겠다. 돈과 시간 낭비다. 대부분 이런 아이의 경우에도 SAT 단어 리스트 몇천 개 외우는 것과 문제 푸는 요령, 그리고 풀어본 실전문제 개수에 공부의 중점을 둔다. 단어를 모르는 아이한테 아무리 문제 푸는 요령을 알려주고 실전문제를 많이 풀게 해도 점수는 크게 달라지지 않는다. 레벨에 맞는 단어를 먼저 공부해야 한다. 9학년이건 11학년이건 단어가 부족한 학생은 레벨에 맞는 단어부터 해야 한다. 100m를 20초에 뛰는 아이가 나이키 운동화 신으면 12초로 뛰나?

학원에 가면 많은 정보를 알려준다 - 시험에 대한 자세한 정보, 외워야 할 단어 리스트, 유형별 문제 분석, 시험 볼 때 적용할 각종 전략 등. 또 공부도 직접 시킨다 - 모의고사도 정기적으로 보고, 단어시험도 매일 본다. 그런데 이건 마치 뛸 줄도 모르는 아이한테, 출발 때 자세는 어때야 하고, 장거리에는 어떻게 페이스 조절하고, 코너를 돌 때는 몸을 몇 도로 기울여서 뛰고 등 목표를 이루는 데 필요한 세부전략과 기법을 알려주는 것과 같다. 정작 애는 살이 쪄서 몇 걸음만 뛰어도 숨을 헐떡인다. 아이가 이런데도 엄마는 최고의 육상프로그램에 넣고 싶어한다. 애가 불쌍하다. 학원 수업 무조건 하지 말라는 얘기가 아니다. 우리 아이의 몸 상태를 좀 보라는 얘기다. 건강진단을 먼저 하고 그에 맞게 몸(그릿)을 먼저 만들자. 이러지 않으면 애는 바로 지쳐 무너진다.

2. 어떤 종목을 어떻게 준비하느냐가 문제가 아니고 체력이 문제다.

SAT 점수가 계속 안 나오는 아이는 영어를 못하거나 단어 실력이 부족한 게 문제가 아니고, 공부 습관 즉, 공부하는 방법이 잘못된 것이다. 이런 아이한테 그 동안 제시하는 여러 해결책 중 하나가 SAT 대신 ACT를 보라는 거다. ACT가 SAT보다는 쉬우니까. 그런데 이러면 문제가 해결될까? ACT 공부는 쉬운가? 나이키 신을 수준이 안되니까 리복을 신기면 해결되나? SAT를 하건 ACT를 하건 공부방법이 문제다. 10분도 집중을 못 하는 아이는 뭘 해도 똑같다. 자신의 체력상태에 맞는 공부방법을 찾아서 공부를 못하는 근본문제를 해결해야지 시험 종류만 바꾸면, 학원만 바꾸면, 기출문제만 풀면 문제가 해결되나? 각자 체력적으로 어떤 문제가 있는지 먼저 진단을 해야 한다. 그리고 그에 맞는 공부방법을 찾아야 한다.

3. 무엇이 중요한지 먼저 생각해보자.

학생과 부모 모두 점수에 민감하다 - 학원에 다니면서 매주 보는 모의고사 점수가 향상하는지 하락하는지. 필자의 학생 중에 리딩이 400대인 학생이 학원 수강한 지 3주가 넘었는데도 리딩 점수가 계속 똑같은 학생이 있었다. 엄마가 전화하여 학원을 바꾸겠다고 한다. 필자의 학생 중 또 한 명은 전해 여름에 타 학원에서 리딩이 400에서 시작하여 600까지 상승했다고 했다. 필자가 보기에 그 학생은 그만한 실력이 안 되는데 말이다. 예상대로 모의고사 내내 500을 넘지 못했다. 3주가 지나도 리딩 점수가 안 오르면 학원을 바꿀 생각을 하면서, 리딩점수가 400에서 600까지 꾸준히 상승하는 걸 보고는 그런 생각을 안 한다. 이토록 SAT리딩에 대해서 학생이나 부모가 몰라도 너무 모른다. 리딩이 400에서 시작하면 3주가 지나도 400대이어야 한다. 물리적으로 그럴 수밖에 없다. 심지어 대부분의 아이는 한여름 내내 공부해도 400대다. 하지만, 그 여름 동안 얼마나 공부를 열심히 했느냐가 중요한 거다. 열심히 해도 점수는 당장 안 오를 수 있다. 그렇게 열심히 지속적으로 더 하면 나중에 오르기 시작한다. 400에서 600으로 한 여름 동안 향상된 모의고사 점수가 나오는 학원은 다음부터는 다니면 안 된다.

모의고사 점수보다, 내가 문제지를 봤을 때 문장이 처음에는 어려웠는데 공부를 하고 나서 얼마나 쉽게 읽히는지를 생각해야 한다. 답 맞히는 게 중요한 게 아니다. 전에는 내가 10m만 뛰어도 숨이 찼는데 이제는 50m는 잘 뛸 수 있는지 평가해보자. 운동화는 신경 쓰지 말고.

(내일신문 01/17/2014)

요즘 미국 교육계에서 그릿(grit)이란 단어가 화두다. 그릿이란 우리말로 집념, 투지 등을 나타내는 말로, 목표한 바를 이루기 위해 끈기 있게 노력할 수 있는 의지력을 말한다. 이 단어는 펜실베니아대학(UPenn)의 심리학 교수 덕워스(A. Duckworth)가 어떤 아이가 학업적으로 성공하는지, 또 사회적 성공을 이루는지 연구하여 밝혀낸 결과로 최근 큰 주목을 받고 있다. 20세기 초에 지적지능(IQ)이 나왔고, 90년대에 다니엘 골만에 의해 감성지능(EQ), 사회지능(SQ)이 등장했다. 또 도덕지능(MQ)도 있다. 하지만 덕워스교수의 연구에 의하면 한 사람의 목표를 성취하기 위한 결정적 요소는 IQ도, EQ도, SQ도 아닌 바로 이 ‘그릿’이라는 거다.

필자가 매해 학생과 부모를 상담할 때 강조하는 것이 바로 이 ‘그릿’이다. 성공적인 미국 대학 입학까지는 의지력의 싸움이다. 매해 이 점을 강조하지만 이런 얘기를 들을 때만 고개를 끄덕일 뿐, 결국 최소의 비용으로 최대의 효과를 얻고자 하는 것이 한국 부모와 학생의 전형적인 특징이다. 예를 들어, 애가 역부족이니 돈으로 해결하자, 아니면 족집게 강사나 족보의 덕을 보자는 거다. SAT 단어 쉽게 외우기, 여름방학 동안 단어 3,000개 외우기, 여름방학 동안 SAT 점수 300점 올리기, 더 나아가서는 불법 유출문제를 통해서 고득점 받기 등 우리나라 부모와 학생은 이러한 “편법”에 대한 유혹을 늘 떨쳐버리지 못하고 있다. 오로지 지름길을 통한 단기적 이익에만 관심이 있다. SAT 리딩은 우리나라 수능시험처럼 시험문제만 많이 풀어서 원하는 점수가 쉽게 나오는 게 아니다. 한여름에 리딩 100점 올리기가 (이게 가능하다는 광고를 봤다면 그건 그냥 광고로 생각해야 한다) 얼마나 어려운데. 현실은 전혀 안 그렇다. 리딩은 뾰족한 방법이 없다고 생각하자. 무슨 족집게 단어리스트나 어떤 특효법이 있어 그것만 하면 점수가 오를 것으로 바라는 부모와 학생이 아직도 대다수이다. 이래서 우리나라 SAT 업계에서 세계적인 뉴스거리가 되는 사건들이 매해 터지는 거다.

그럼 이 ‘그릿’이 갖춰지지 않은 아이는 어떻게 해야 하나? 그릿을 키우는 구체적인 방법에 대해서는 연세대 김주환 교수가 본인의 저서 ‘그릿’에 상세히 설명했다. 여기서는 이와 관련해서 필자가 그동안 많은 학생을 본 경험을 통해 SAT 리딩을 공부하는 과정에서 범하는 흔한 오류에 대해 세 가지만 먼저 소개하겠다.

1. 육상 선수가 되려면 살부터 빼자 (좋은 운동화를 사줄 것이 아니라.)

단어가 턱없이 부족한데 기출문제 많이 푸는 아이, 일반 단어 실력도 부족한데 SAT 레벨 단어 리스트 공부하는 아이, 리딩이 500도 안 되는데 모의고사만 열심히 보는 아이, 이제 9학년인데 SAT 학원 바로 들어가는 아이, 도대체 이런 아이한테 왜 “비싼 운동화”를 신겨주는지 모르겠다. 돈과 시간 낭비다. 대부분 이런 아이의 경우에도 SAT 단어 리스트 몇천 개 외우는 것과 문제 푸는 요령, 그리고 풀어본 실전문제 개수에 공부의 중점을 둔다. 단어를 모르는 아이한테 아무리 문제 푸는 요령을 알려주고 실전문제를 많이 풀게 해도 점수는 크게 달라지지 않는다. 레벨에 맞는 단어를 먼저 공부해야 한다. 9학년이건 11학년이건 단어가 부족한 학생은 레벨에 맞는 단어부터 해야 한다. 100m를 20초에 뛰는 아이가 나이키 운동화 신으면 12초로 뛰나?

학원에 가면 많은 정보를 알려준다 - 시험에 대한 자세한 정보, 외워야 할 단어 리스트, 유형별 문제 분석, 시험 볼 때 적용할 각종 전략 등. 또 공부도 직접 시킨다 - 모의고사도 정기적으로 보고, 단어시험도 매일 본다. 그런데 이건 마치 뛸 줄도 모르는 아이한테, 출발 때 자세는 어때야 하고, 장거리에는 어떻게 페이스 조절하고, 코너를 돌 때는 몸을 몇 도로 기울여서 뛰고 등 목표를 이루는 데 필요한 세부전략과 기법을 알려주는 것과 같다. 정작 애는 살이 쪄서 몇 걸음만 뛰어도 숨을 헐떡인다. 아이가 이런데도 엄마는 최고의 육상프로그램에 넣고 싶어한다. 애가 불쌍하다. 학원 수업 무조건 하지 말라는 얘기가 아니다. 우리 아이의 몸 상태를 좀 보라는 얘기다. 건강진단을 먼저 하고 그에 맞게 몸(그릿)을 먼저 만들자. 이러지 않으면 애는 바로 지쳐 무너진다.

2. 어떤 종목을 어떻게 준비하느냐가 문제가 아니고 체력이 문제다.

SAT 점수가 계속 안 나오는 아이는 영어를 못하거나 단어 실력이 부족한 게 문제가 아니고, 공부 습관 즉, 공부하는 방법이 잘못된 것이다. 이런 아이한테 그 동안 제시하는 여러 해결책 중 하나가 SAT 대신 ACT를 보라는 거다. ACT가 SAT보다는 쉬우니까. 그런데 이러면 문제가 해결될까? ACT 공부는 쉬운가? 나이키 신을 수준이 안되니까 리복을 신기면 해결되나? SAT를 하건 ACT를 하건 공부방법이 문제다. 10분도 집중을 못 하는 아이는 뭘 해도 똑같다. 자신의 체력상태에 맞는 공부방법을 찾아서 공부를 못하는 근본문제를 해결해야지 시험 종류만 바꾸면, 학원만 바꾸면, 기출문제만 풀면 문제가 해결되나? 각자 체력적으로 어떤 문제가 있는지 먼저 진단을 해야 한다. 그리고 그에 맞는 공부방법을 찾아야 한다.

3. 무엇이 중요한지 먼저 생각해보자.

학생과 부모 모두 점수에 민감하다 - 학원에 다니면서 매주 보는 모의고사 점수가 향상하는지 하락하는지. 필자의 학생 중에 리딩이 400대인 학생이 학원 수강한 지 3주가 넘었는데도 리딩 점수가 계속 똑같은 학생이 있었다. 엄마가 전화하여 학원을 바꾸겠다고 한다. 필자의 학생 중 또 한 명은 전해 여름에 타 학원에서 리딩이 400에서 시작하여 600까지 상승했다고 했다. 필자가 보기에 그 학생은 그만한 실력이 안 되는데 말이다. 예상대로 모의고사 내내 500을 넘지 못했다. 3주가 지나도 리딩 점수가 안 오르면 학원을 바꿀 생각을 하면서, 리딩점수가 400에서 600까지 꾸준히 상승하는 걸 보고는 그런 생각을 안 한다. 이토록 SAT리딩에 대해서 학생이나 부모가 몰라도 너무 모른다. 리딩이 400에서 시작하면 3주가 지나도 400대이어야 한다. 물리적으로 그럴 수밖에 없다. 심지어 대부분의 아이는 한여름 내내 공부해도 400대다. 하지만, 그 여름 동안 얼마나 공부를 열심히 했느냐가 중요한 거다. 열심히 해도 점수는 당장 안 오를 수 있다. 그렇게 열심히 지속적으로 더 하면 나중에 오르기 시작한다. 400에서 600으로 한 여름 동안 향상된 모의고사 점수가 나오는 학원은 다음부터는 다니면 안 된다.

모의고사 점수보다, 내가 문제지를 봤을 때 문장이 처음에는 어려웠는데 공부를 하고 나서 얼마나 쉽게 읽히는지를 생각해야 한다. 답 맞히는 게 중요한 게 아니다. 전에는 내가 10m만 뛰어도 숨이 찼는데 이제는 50m는 잘 뛸 수 있는지 평가해보자. 운동화는 신경 쓰지 말고.

(내일신문 01/17/2014)

2014. 1. 22.

2012 -2014 평균 SAT/ACT 점수가 제일 높은 미국 고등학교 탑25

Niche라는 학교분석 싸이트에서 조사.

[기사 링크] The 25 US High Schools With The Highest Standardized Test Scores

1. Thomas Jefferson High - Alexandria, Virginia

2. The Harker School - San Jose, California

3. Dalton School - New York City, New York

4. Stuyvesant High School - New York City, New York

5. Regis High School - New York City, New York

6. Marlborough School - Los Angeles, California

7. Lynbrook High - San Jose, California

8. Lick-Wilmerding High School - San Francisco, California

9. The Hotchkiss School - Lakeville, Connecticut

10. Packer Collegiate Institute - Brooklyn, New York

11. IL Mathematics & Science Academy - Aurora, Illinois

12. Henry M. Gunn High - Palo Alto, California

13. Phillips Exeter Academy - Exeter, New Hampshire

14. Middlesex School - Concord, Massachusetts

15. Monta Vista High - Cupertino, California

16. Sidwell Friends School- Washington, D.C.

17. Choate Rosemary Hall- Wallingford, Connecticut

18. Mission San Jose High- Fremont, California

19. Noble & Greenough School- Dedham, Massachusetts

20. Leland High- San Jose, California

21. Ransom Everglades School- Coconut Grove, Florida

22. Leland Public School- Leland, Michigan

23. Ethical Culture Fieldston Middle & Upper- Bronx, New York

24. Brentwood School- Merrimack, New Hampshire

25. The Shipley School- Bryn Mawr, Pennsylvania

2014. 1. 17.

[신문기사] 김용 "한국도 개도국 교육서 선진화 교육으로 바뀌어야"

[기사링크] 한국 교육열에 놀란 라가르드

지난달 함께 訪韓해 대화

김용 "한국도 개도국 교육서 선진화 교육으로 바뀌어야"

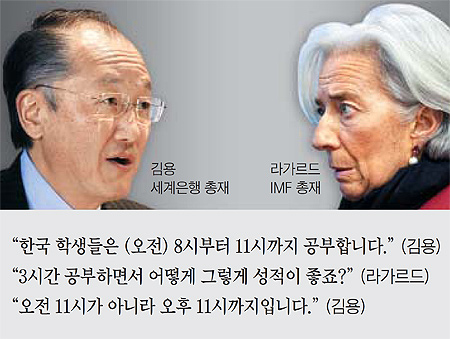

김용 세계은행 총재와 크리스틴 라가르드 국제통화기금(IMF) 총재가 지난달 녹색기후기금(GCF) 사무국 개소식 참석을 위해 함께 한국을 방문했을 때 나눴다는 얘기다. 당시 라가르드 총재는 김 총재로부터 한국의 '교육열'에 대한 얘기를 듣고 매우 놀라워했다고 한다.

14일(현지 시각) 워싱턴 소식통에 따르면 당시 라가르드 총재는 버락 오바마 미국 대통령이 '한국의 교육'을 높게 평가하는 것을 화제에 올리며 "국제학업성취도평가(PISA)에서 한국은 핀란드와 늘 1·2위를 다투지 않느냐"고 했다. PISA는 경제협력개발기구(OECD)가 60여개국 학생을 대상으로 3년마다 실시하는 종합 학업 평가다. 이에 김 총재가 "핀란드 학생들은 8시부터 3시까지 공부하고, 한국 학생들은 8시부터 11시까지 한다"며 이 같은 대화가 오갔다는 것이다.

김 총재가 이어 "그나마 (심야 학원 시간을 제한하는) '통금(curfew)'이 있어 11시에 끝나는 것"이라고 하자 라가르드 총재는 믿기 힘들다는 듯 고개를 흔들었다고 한다.

세계은행 관계자들에 따르면 김 총재는 한국의 이런 학습 문화에 상당히 비판적이다. 학생들이 하루 종일 선행 학습, 암기에 매달려 있는 상황에서 창의력이 발달할 수 없다는 것이다. 그는 한국계 직원들에게 "한국이 이렇게 발전한 데는 높은 교육열이 바탕이 됐지만, 이제는 '개도국 교육'에서 '선진화 교육'으로 바뀌어야 한다"는 말을 자주 하는 것으로 알려졌다. 김 총재는 GCF 사무국 개소식을 위해 방한한 당시 서울의 용강중학교를 방문한 자리에서도 학생들에게 "덜 공부하고, 더 놀아라(study less, play more)"고 했다.

세계은행 관계자들에 따르면 김 총재는 한국의 이런 학습 문화에 상당히 비판적이다. 학생들이 하루 종일 선행 학습, 암기에 매달려 있는 상황에서 창의력이 발달할 수 없다는 것이다. 그는 한국계 직원들에게 "한국이 이렇게 발전한 데는 높은 교육열이 바탕이 됐지만, 이제는 '개도국 교육'에서 '선진화 교육'으로 바뀌어야 한다"는 말을 자주 하는 것으로 알려졌다. 김 총재는 GCF 사무국 개소식을 위해 방한한 당시 서울의 용강중학교를 방문한 자리에서도 학생들에게 "덜 공부하고, 더 놀아라(study less, play more)"고 했다.

2013. 12. 10.

[기사] "한국 교육 본질은 엄마의 압력"

OECD 평가에서 한국 한생의 우수성이 또 한 번 드러났다 (아래 기사링크 참조). 그러나 여기서 주목할 만한 것은 스웨덴 일간지에서도 취재 했듯이 한국 엄마들의 공부 압력이다. 이 압력이 한국 학생의 높은 학업성과를 불러일으킨다고 했다. 필자도 엄마의 압력 때문에 그저 해야되는 것으로 알고 무턱대고 공부하는 학생을 많이 본다. 사실 엄마가 아이의 교육컨설턴트로 거의 모든 것을 결정해 준다. 어느 학원을 갈 것인지, 어느 시험을 언제 볼 것인지, 어떤 활동을 할 것인지 등. 이런 것이 나쁜 것이라고 할 수는 없다. 하지만, 아이가 아무 생각이 없는 상태에서 그저 엄마가 정해주는 것만 하는 것은 경쟁력 쌓기에 도움이 크게 되지 못한다. 아이의 적극적이고 능동적인 참여가 너무 안타깝다. (아이가 본인의 미래에 대해서 아무 생각이 없는 것에 대해서는 전 칼럼에서 그 해결책을 언급한 바가 있다.)

[기사 링크] 한국 교육 본질은 엄마의 압력

[기사 링크] 한국 교육 본질은 엄마의 압력

리딩의 중요성

국어든 영어든 언제나 관건이 어떻게 하면 독해를 잘하나이다. 그런데 학생들은 독해의 중요성을 인식 못 하는 경우가 생각보다 너무 많다. 심지어

어떤 부모는 아이가 이과 성향이고 국어/영어는 좀 못한다고 말하면서도 그 심각성을 깨닫지 못한다. 그래서 필자는 부모나 학생에게 늘 독해의 중요성에 대해서 강조한다.

미래에 좋고 안정된 직장을 갖기 위한 지름길 중의 하나는 학교에서 공부를 잘하는 거다. 특히 고등학교부터 공부를 잘해야 나중에 좋은 대학/대학원을 가기가

쉽고 또 상대적으로 안정된 직장을 가질 수가 있다. 문제는 공부를 잘했다고 사회에 나와서 반드시 성공하는

건 아니다. 공부도 잘하고 나중에 사회에서 성공하려면 한 가지 잘해야 되는 항목이 있다. 그것이 리딩(독해)이다. 리딩에 스피킹과 라이팅까지 겸비하면 금상첨화다. 사실 학교에서는

리딩(국어 또는 영어 등 언어과목)을 아주 잘하지 않아도

자기 분야에서 시험만 잘보면 성적은 잘 나온다. 그리고 이런 상황이 그렇게 큰 문제라고 생각하지 않는다. (예를 들어, 컴퓨터 공학도가 독해력 때문에 고민하는 경우는 거의

못봤다. 컴퓨터 프로그램만 잘 짜면 되는 줄 안다.) 하지만

사회에 나오면 어느 분야를 막론하고 기본적으로 독해/작문/말하기가

뒷받침이 된 사람이 이긴다.

그런데 독해, 작문, 말하기, 그 중에 제일은 독해이니라.

2013. 9. 25.

학생과 학부모 속이는 학원 모의고사

지난 8월

학원생들이 종종 모이는 스타벅스 압구정 미소점에서 들은 학생 간의 대화다.

남학생: “야, 이 학원은 공부한 단어가 모의고사에 그대로 나와.”

여학생: “야, 그거 사기잖아. 미리 알켜주고 시험 보는 게 어딨냐?”

남학생: “그치, 근데 기분은 좋더라.”

학원에서 모의고사 성적을 좋게 내려고 이런 수법도

쓴다는 걸 직접 확인했다. 남학생 말대로 이렇게 시험 보면 기분은 좋을지 모른다. 하지만 실속이 있는지는 생각해봐야 할 문제다.

이번 여름에 필자의 학생 중 한 명은 작년 여름 S학원에서 리딩 점수가 600 중반까지 나왔다고 한다. 이번 여름 내내 500 중반대도 받기 힘들어했다. 내가 봐도 도저히 600이 나올 수 없는 단어실력을 갖추고 있는

학생이다. 도대체 어떻게 해서 모의고사에서 600 중반이

나왔는지. 비정상적인 방법으로 학생들의 실력을 이렇게 부풀린다는 걸 이번 여름에 또 한 번 목격했다.

아무리 잘 가르쳐도

SAT는 그리 호락호락한 시험이 아니다.

피드 구독하기:

글 (Atom)